Dorfleben:

Das Leben im Dorf - Infrastruktur

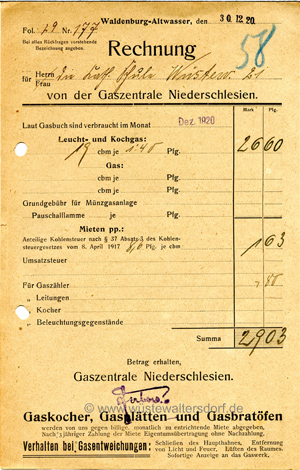

Der Gasanschluss

Im "Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten", 1866 (1) wird berichtet, dass 1866 in Hausdorf, Neugericht und Wüste Waltersdorf eine "Gasanstalt eingerichtet wurde." Eröffnet wurde diese Anstalt mit 435 Flammen, am 31. December waren 730 Flammen und am 31. März bereits 833 Flammen in nutzbringenden Betrieb, mit Sicherheit ist auf eine, wenn auch nur langsame Vermehrung der Flammensahl zu rechnen...".

In der Ausgabe 1868 wurde im gleichen Journal schon berichtet, dass es einen raschen Anstieg der "Flammenzahl" auf 1240 Flammen gab, was mit der günstigen industriellen Entwicklung der Fabriken begründet wurde.

Zunächst wurden die Anschlüsse ("Flammen") industriell genutzt, aber wer es sich finanziell leisten konnte, konnte auch sein Privat-Haus an den Gasanschluss anschliessen.

In Hausdorf wurde neben der Behälterstation eine Gasverteilungsanlage mit Reglerstation konzipiert. Von Hausdorf wurden eine Niederdruckleitung nach Wüstewaltersdorf und ein Gasbehälter in Wüstewaltersdorf gebaut (in der Nähe der „Kaserne“).

Die Straßenbeleuchtung

Gas wurde aber auch für die Straßenbeleuchtung eingesetzt, um 1890 wurde die Strassenbeleuchtung installiert. Eine seltene Aufnahme der kath. Kirche vom 1893 zeigt eine Strassenlaterne vor der Kirche (Siehe Abb.). - An der Täubermühle stand die erste Gaslaterne und die letzte Gaslaterne stand an der Oberweberei.

In der Anfangszeit mussten hier Wärter eingesetzt werden, die in den Abendstunden ausgerüstet mit einer langen Stange von Laterne zu Laterne gingen, um den Zuleitungshahn zu den Glühstrümpfen zu öffnen. Die Zündung erfolgte über die immer brennende Zündflamme. In den frühen Morgenstunden musste der Wärter ein zweites Mal die Laternen abgehen und den Hahn wieder schließen.

Etwa ab 1936 wurde der Wärterdienst eingestellt. Zündung und Löschung erfolgten nunmehr über eine Druckwelle, die im Gaswerk Hausdorf über eine neu erstellte Regleranlage dem Rohrnetz beaufschlagt wurde. Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch der Behälter in Wüstewaltersdorf außer Betrieb genommen. Später wurde die Gas-Straßenbeleuchtung durch eine elektrische ersetzt.

Die Dorfstraße

Die alte Dorfstraße wurde alle paar Jahre neu beschüttet, und

zwar mit Schotter vom Zuckerberg, ein Steinbruch in Dorfbach auf dem Wege

nach Oberdorfbach; ein rotes Gestein. Der Stein war aber ziemlich weich

und hielt nicht all zu lange. Interessant ist vielleicht noch, dass in

diesem Gestein Spuren von blauen Halbedelsteinen - Amethysten - waren.

Die roten Steine wurden mit der Hand geschlagen und verlegt. Die Handschläger

saßen hinter einem Schutz und das Gestein wurde mit der Hand im

Akkord kleingeschlagen. Bürgersteige besaß Wüstewaltersdorf

damals nicht. Wenn wieder einmal zuviel Schlaglöcher waren, wurde

die Straße neu beschüttet, und dann begann eine schwierige

Zeit für die Dorfbewohner. Die Gartenstraße wurde dann als

Ausweichstraße benutzt. Die Gartenstraße muss ursprünglich

auch die Dorfstraße von Wüstewaltersdorf gewesen sein. Bürgermeister

Leupold ließ um 1930 die Hauptstraße in Wüstewaltersdorf

pflastern und Bürgersteige anlegen, die neue Straße wurde später

auch nach Zedlitzheide ausgedehnt.

Der Graben zur Böer-Mangel wird kanalisiert

Aufnahme vor dem Neumann-Haus

Bild zur Verfügung gestellt von H. Neumann

Die Wasserleitung

Es muss 1934/35 gewesen sein, als mit öffentlichen Mitteln die Wasserleitung

gebaut wurde. Der Hochbehälter war im Bremengrund. Grund und Boden

gehörte der Familie Gocksch. Das Wasser kam zum größten

Teil aus Quellen vom Bremengrund. Im Bremengrund gab es keine Pumpstation,

das Wasser lief mit eigenem Gefälle. Das Gefälle war sogar so

stark, dass man im Ort Reduzierventile einbauen musste; es war ein Gefälle

von über 100 Metern. Jede Zapfstelle kostete jährlich 3 Mark.

Der Verbrauch wurde nicht nach cbm abgerechnet. Es war derartig viel Wasser

da, dass die Gemeinde großzügig sein konnte. Bis dahin lief

das Wasser durch die Rohre in den Bach.

Ein gewisser Ingenieur Todt hatte die Bauleitung der Wasserleitung, die

Bauzeit betrug 2 Jahre.

Die Stromleitung

Elektrizitätswerk Schlesien

Überland-Schaltstation Wüstewaltersdorf

Bild zur Verfügung gestellt von H. Neumann

Mit dem Bau der elektrischen Kleinbahn nach Hausdorf war ein neuer Großabnehmer entstanden. EW-Schlesien baute eine elektrische Rundleitung von Mölke überWüstewaltersdorf, Peterswaldau, wieder zurück über die Eule nach Mölke; also es konnte von beiden Seiten eingespeist werden. Die Firma Websky, Hartmann & Wiesen hatte einen Sondertarif, weil sie ein eigenes kleines Elektrizitätswerk hatte, war also kein Großabnehmer wie die Kleinbahn. Allmählich wurden auch Private angeschlossen. Julius Gocksch hat auch die Ortsgenossenschaften eingerichtet in Jauernig, Toschendorf, Friedersdorf und Heinrichau. In Dorfbach gab es eine eigene elektrische Großgenossenschaft.

Die Abwasserreinigung

Bis Ende des 2. Weltkrieges gab es keinen Abwasserkanal. Jedes Haus hatte eine Abwassergrube mit mehreren Kammern, die von Zeit zu Zeit geleert wurden. Für die Abfuhr war die Fa. Websky, Hartmann & Wiesen zuständig. Auch Bauern leerten die Gruben mit dem Jauchewagen.

Die Müllabfuhr

Die Miet- und Fabrikhäuser hatten im Hof eine ausgemauerte Kuhle für Abfälle, die Leerung erfolgte auch hier durch die Fa. Websky, Hartmann & Wiesen. In den Privathäusern kamen die Küchenabfälle auf den Komposthaufen im Garten oder wurden an das Vieh verfüttert. Plastikverpackungen der Lebensmittel und Plastikgetränkeflaschen gab es nicht; dementsprechend war der anfallende Müll bedeutend geringer als in der heutigen Zeit. Die Milch z.B. holte man in Milchkannen im Milchgeschäft oder vom Bauern. Die Entsorgung des restlichen Mülls organisierte auch hier die Fa. Websky, Hartmann & Wiesen. Am Schuttplatz in Zedlitzheide waren Gatter wo Glas, Dosen und anderer Abfall gelagert wurden. Die Asche vom Hausbrand wurde ebenfalls auf dem Schuttberg in Zedlitzheide deponiert.

Die Badeanstalt

Neben vielen anderen sozialen Einrichtungen im Ort stellte die Firma Fa. Websky, Hartmann & Wiesen für die Dorfbewohner eine Möglichkeit zum Baden und Duschen zur Verfügung.

Der Eingang zur Badeanstalt war in der Reichenbacher Straße; für Männer und Frauen getrennt, jeweils 3 kleinere, eine größere Nasszelle und eine Dusche. Jeder im Ort konnte zum Baden gehen. Termine und Badekarte (zum geringen Preis) bekam man beim Pförtner. Bademeister Spitzer mit seinem Holzkasten, worin sich Scheuerpulver und Bürste befand, reinigte nach jedem Bad die Wanne und mit dem großen Schrubber und Aufnehmer wurde der Fußboden trocken gewischt.

Zur damaligen Zeit war es nicht selbstverständlich, dass die Wohnungen und Häuser mit Badezimmern ausgestattet waren. Oft wurde in einer kleinen Zinkbadewanne gebadet, die in der Küche aufgestellt wurde. Das Wasser wurde auf dem Herd erhitzt und dann in die Wanne gegossen. Ebenso umständlich war das Ablassen des Badewassers. So war die „Badeanstalt“ der Firma eine nützliche Einrichtung.

Quelle: (1)

Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten,

Monatschrift,

Verlag Rud. Oldenburg, München 1866, sowie die Ausgabe von 1868

eigene und aus der Chronik des Wüstewaltersdorfer Heimatboten